訪問歯科に欠かせない“連携”の全体像を図で把握する

目次

1. 診療報酬制度における“連携”の正体を知る

医療機関連携は「制度と仕組み」の理解から始まる

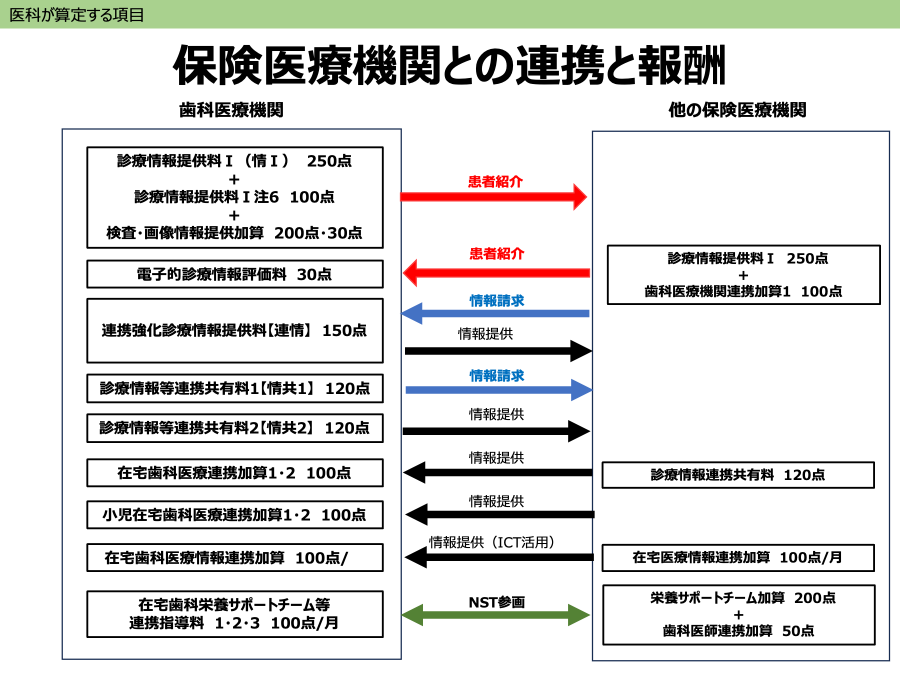

訪問歯科における「連携」は、単なる関係構築や好意的な協力関係を意味するものではありません。診療報酬制度の中では、「誰と」「何を共有し」「どのような手段で」「どんな文書により」情報をやり取りするかが、詳細に定義されています。これらはすべて算定要件に直結し、連携の成否が報酬に反映される構造になっているのです。

2024年の診療報酬改定では、こうした連携関連の報酬項目がより体系的に整理され、歯科と医科の協働を促す構造が強化されました。訪問歯科においては、こうした制度を「知っているかどうか」で、医療機関同士の信頼の築き方にも差が出てきます。

本章ではその制度的背景を整理しました。次章では、実際に医療連携がどのような構造で成り立っているのかを、図を用いて視覚的に捉えていきます。

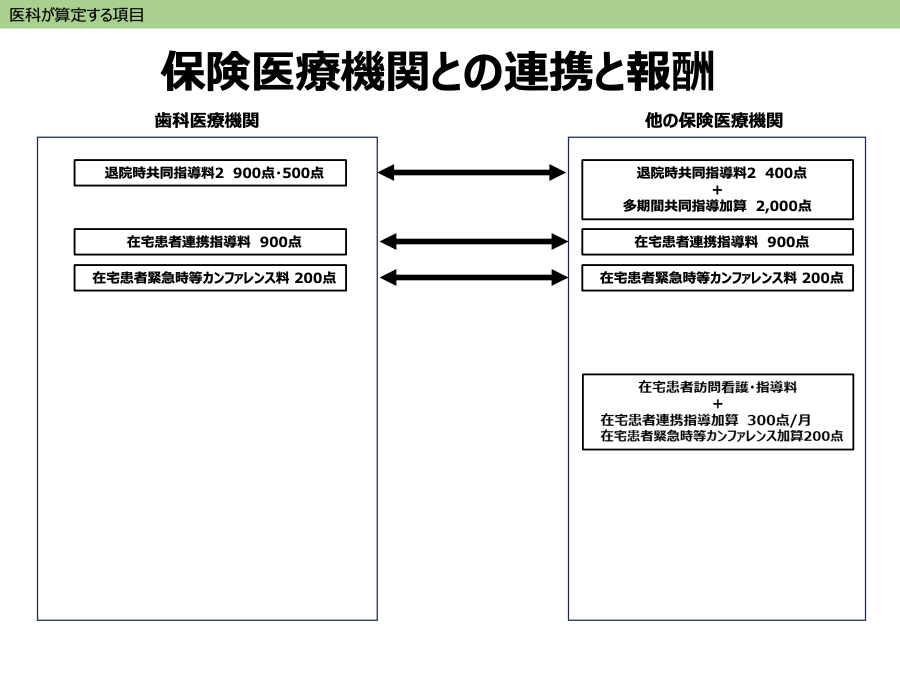

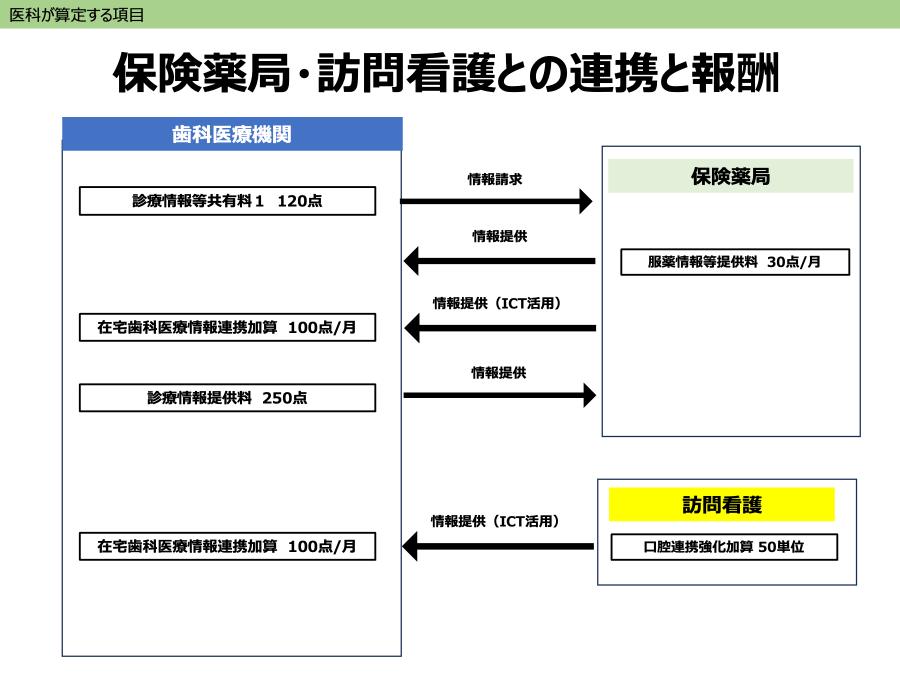

2. 図で捉える「訪問歯科と医療の連携構造」

情報提供は「点」ではなく「線と面」で考える

訪問歯科における医療連携は、歯科単独の動きでは完結しません。患者の診療状況に応じて、医科の主治医、他の歯科医院、保険薬局、さらには訪問看護ステーションなど、複数の機関が情報を共有し、連携していく必要があります。

このような情報の流れを整理するために有効なのが、「誰に、どのような目的で、どんな情報を提供するのか」という観点での構造化です。

たとえば、診療情報提供料(Ⅰ)は、歯科が患者の同意を得て、他の保険医療機関に紹介、または保険薬局、福祉機関などに診療に必要な情報を提供する場面で活用されます。さらに、画像検査や検査結果を電子的に送信する際は、検査・画像情報提供加算が関係し、その受け手側では電子的診療情報評価料が算定される仕組みです。

こうしたやり取りは、紙の紹介状だけでなく、ICTを活用して行われることも増えており、その際の可否や条件も診療報酬で細かく定められています。 以下の図に示すように、歯科を起点にした情報の流れは、単なる一方向の「紹介」ではなく、複数の相互的な「評価・確認・提供」のループによって成り立っています。その全体像を把握することが、制度的な連携を現場に落とし込む第一歩となるのです。

要約レポートPDFプレゼント

訪問歯科において欠かせない「連携」。

実は、この連携の仕組み次第で 診療報酬が大きく変わる ことをご存じですか?

本レポートでは、医師・歯科医・薬剤師・看護師など多職種間での情報共有の本質を、図解でわかりやすく整理。

「誰が・何を・どの手段で共有すべきか」が一目で理解できるようになっています。

- 診療報酬制度に直結する連携の正体

- 実際に評価対象となる具体的な情報共有の中身

- 治療効果と安全性を高める“線と面”での連携の仕組み

これらを把握することで、訪問歯科の現場で 確実に評価される連携の実践法 が見えてきます。

今すぐダウンロードして、診療報酬アップにつながる「連携の全体像」を手にしてください!

このレポートでわかること

- 診療報酬制度と連携の関係性

- 連携の具体的な内容

- 「線」と「面」での連携の重要性

- 図で理解する効果