そもそも医科歯科連携って何?いまさら聞けない基礎知識

目次

1. 医科歯科連携が求められる背景

制度と現場の双方から高まる連携の必要性

訪問歯科診療や在宅療養支援が広がる中で、医科と歯科の連携の重要性があらためて認識されています。近年では、「電子的診療情報評価料」や「検査・画像情報提供加算」など、医療機関間の情報共有を評価する算定項目の運用が進み、ICTの活用(MCS等)による診療連携の促進が制度上も後押しされています。これにより、情報のやりとりが単なる形式的な報告にとどまらず、診療の質を高める実質的な手段として位置づけられるようになっています。

一方、実際の現場ではどうでしょうか。医科の医師が患者の全身状態を把握しており、歯科が必要な処置を行おうとしても、互いの情報が十分に伝わっていなければ、診療の判断やタイミングを誤るリスクがあります。特に抜歯や侵襲的処置の前に、内科的な評価や服薬情報の確認が求められる場面では、連携の有無が患者の安全に直結します。

こうした背景から、制度面でも連携を促進する仕組みが段階的に整備されつつあり、歯科側もその内容を理解し、実際の診療に活かす体制づくりが求められています。これからの医療は、単科で完結するものではなく、互いの専門性を尊重しながら補い合う関係が前提となる時代に入ったといえるでしょう。

2. 医科歯科連携の基本構造を知る

連携が生まれる診療現場と情報の流れ

医科歯科連携というと、病診連携や退院時カンファレンスなど、やや限定的な場面を想起しがちですが、実際にはより広い範囲で連携の可能性があります。特に在宅医療や訪問歯科診療の分野では、医科・歯科双方が同一の患者に関与することが珍しくなく、日常的な診療の中で継続的な情報共有が求められています。

たとえば、内科や訪問看護が関与している患者に対して歯科が訪問診療を行う場合、歯科側は持病の状態や服薬状況、栄養管理の方針などを把握しておく必要があります。逆に、歯科が行った口腔ケアや処置内容が、医師や看護師のケア方針に影響を与えることもあります。

このように、連携とは単なる紹介や報告書のやりとりではなく、各職種がそれぞれの専門性を発揮しつつ、共通の方針のもとで診療を進めるための基盤となります。そのためには、医科と歯科が対等な関係のもとに情報を交換し、互いの視点を尊重する姿勢が欠かせません。

現在では、ICTを活用した情報連携サービスも利用可能となり、文書の郵送や電話連絡に代わって、より迅速かつ確実な情報共有が可能になりつつあります。こうした仕組みを上手に取り入れることで、連携の質は着実に高められます。

3. 診療情報提供料とは何か

患者紹介や情報共有を制度的に支える仕組み

診療情報提供料(Ⅰ)は、医療機関が患者の同意を得て、診療情報を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定できる項目です。

この算定項目は、単に医療機関間だけでなく、市町村や地域包括支援センター、保険薬局などへの提供にも適用されます。ただし、介護保険で居宅療養管理指導費を算定した同月に、ケアマネジャー等に情報提供を行った場合は算定できないといった制限もあります。

診療情報提供料(Ⅰ)は、原則として月1回、患者1人につき1回まで算定できます。

診療情報提供料(Ⅱ)は、他院の医師の意見を求める患者の要望に応じて、診療情報をまとめた文書を提供した場合に、月1回まで算定できる点数です。たとえば、セカンドオピニオンの場合などに活用されます。

4. 電子的診療情報評価料を使いこなす

医科歯科連携を支えるICT活用の実際

電子的診療情報評価料は、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者に係る検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧又は受信し、当該患者の診療に活用した場合に算定できる項目です。これにより、紙の紹介状や電話連絡に依存せず、スムーズで確実な情報共有を行う体制が評価されます。

実際の運用では、歯科医師が患者の内科的情報を把握し、それに基づいて処置の内容やタイミングを判断することで、診療の安全性と質が大きく向上します。たとえば、抗凝固薬の服用状況や心疾患の有無など、患者の全身状態に関わる情報は、電子的に迅速かつ確実に共有されることが望まれます。

電子的診療情報評価料は、こうした診療現場での情報共有を実質的に支える制度として、歯科においても今後ますます重要性が高まると考えられます。

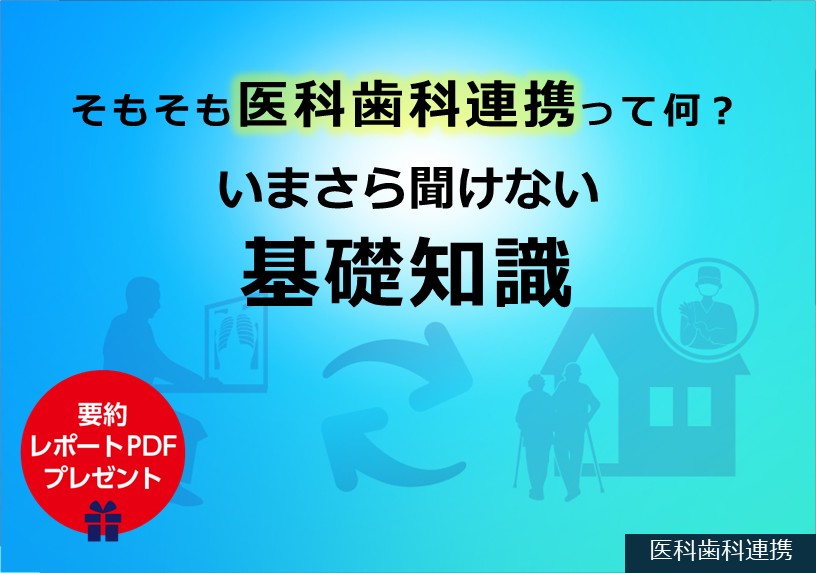

5. 連携強化診療情報提供料とは

医療機関間の連携を制度的に後押しする評価

連携強化診療情報提供料は、当該患者を紹介した別の保険医療機関からの求めに応じて、患者の同意を得たうえで、診療状況を示す文書を提供した場合に算定できる項目です。(詳細は下図参照)つまり、診療情報の一方的な提供ではなく、「紹介元からの依頼に基づく文書提供」という点が評価の対象となります。

この算定項目が想定しているのは、紹介先医療機関(たとえば歯科医院など)が、患者の診療状況や治療経過を把握し、それを紹介元の医療機関に適切にフィードバックすることで、継続的な診療の質を高めるという連携のあり方です。

歯科の現場でこの評価料が関係してくるのは、たとえばがん治療中の患者や慢性疾患を抱える患者に対して、医科から歯科への紹介が行われ、その後に治療経過を文書で報告するよう依頼されたケースです。歯科が行った処置の内容や口腔内の変化について、医科の治療計画に影響を与える情報を提供することは、まさに医科歯科連携の実践といえるでしょう。

連携強化診療情報提供料は、診療科や職種を超えて、患者の情報を適切に共有し、医療の継続性と安全性を高めることを制度として後押しするものであり、歯科診療においても活用の場面が広がっています。

6. 診療情報等連携共有料の活用場面

歯科と他職種との診療情報連携を評価する制度

診療情報等連携共有料1は、当該患者の同意を得て、次の情報などを別の保険医療機関又は保険薬局に文書等により提供を求めた場合に算定します。

- 保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)で行った検査の結果・投薬内容等の診療情報

- 保険薬局が有する服用薬の情報等

対象患者は、歯科診療を行うに当たり全身的な管理が必要な患者です。

一方、診療情報等連携共有料2は、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療情報を文書により提供した場合に算定します。対象患者は、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)からの求めのあった患者です。

ただし、1・2共に算定できるのは、当該保険医療機関と特別な関係(例:開設者が同一や代表者が同一など)にない他の保険医療機関に対して診療情報の提供を依頼した場合に限られます。

歯科においてこの算定項目が活用される場面としては、診療上必要な情報を得るために、別の保険医療機関に対して検査結果や投薬内容などの診療情報の提供を文書等により求めた場合、あるいは保険薬局に対して服用薬の情報などの提供を求めた場合が該当します。

たとえば、抜歯を予定している患者について、内科で行われた血液検査の数値や、抗凝固薬の処方内容を確認する必要がある場合などが典型的です。これにより、安全かつ適切な歯科処置が可能となり、医療の継続性と質の向上につながります。

診療情報等連携共有料は、医療機関の垣根を越えた「協働」を評価する制度です。歯科でもこの制度を正しく理解し、患者中心の医療の一環として活用していくことが求められています。

7. 医科歯科連携を実現するための準備と工夫

連携の第一歩は「仕組み」と「信頼関係」づくりから

医科歯科連携を実際の診療に取り入れていくためには、制度や点数の理解だけでなく、現場で機能する運用体制を整えておくことが重要です。とくに歯科医院が単独で在宅医療や地域連携に取り組む場合、他の医療機関との関係づくりと、情報の受け渡しがスムーズにできる環境づくりが不可欠です。

まず必要なのは、診療情報のやり取りに対応できる院内体制の整備です。たとえば、診療情報提供書や照会文書のテンプレートを準備しておき、必要に応じて迅速に発行できるようにしておくこと。電子カルテや文書管理ソフトを活用すれば、再利用可能な文面を保存しておくこともできます。

また、医科側や薬局とのやり取りには、共通の言語と視点が求められます。歯科的な処置の目的や、処方薬が治療に及ぼす影響などについて、過不足なく記載するためには、医療全体を俯瞰する視点が求められます。これには、日ごろから医科的知識に触れておくことや、院内勉強会などでスタッフ間の意識を共有することが有効です。

さらに、地域の保険医療機関や薬局と信頼関係を築く努力も欠かせません。紹介や照会のやりとりを一度限りで終わらせず、報告書の返信や電話でのフォローアップなどを丁寧に行うことで、歯科医院に対する安心感や評価が高まり、連携の基盤が築かれていきます。

制度はあくまで手段です。医科歯科連携を診療の一部として根付かせるためには、仕組みだけでなく、相手の立場に立った丁寧な対応と、日々の積み重ねによる信頼構築が、最も重要な要素となるのです。

要約レポートPDFプレゼント

「高齢化社会における医療と歯科の連携」――その重要性は理解していても、実際の仕組みや制度まではなかなか把握しきれないもの。

本レポートでは、いまさら聞けない医科歯科連携の基礎知識を、わかりやすく図解と事例で解説しています。

- 在宅医療や退院後ケアで求められる連携の実態

- 報酬算定の仕組みと活用方法

- ICTを活かした情報共有のメリット

- 地域医療機関と信頼関係を築くための工夫

これ1冊で、医科歯科連携の全体像と実践ポイントがつかめます。

医療・歯科に携わる方必見の必携ガイド、ぜひ今すぐダウンロードしてください。

このレポートでわかること

- 医科歯科連携が求められる背景

- 連携の基本構造

- 診療報酬制度と評価

- ICT活用と安全性向上

- 実践に必要な工夫